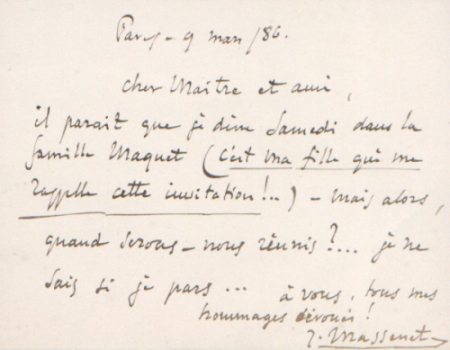

Il faut déringardiser Massenet

- Détails

- Publication : dimanche 26 décembre 2004 00:00

Index de l'article

Jules Massenet, qui fut en son temps un compositeur célèbre et fêté, survit encore dans le répertoire courant grâce à quelques titres : Manon, Werther, et dans une moindre mesure, Thaïs, ce qui ne représente que dix pour cent de son œuvre. Surtout, il traîne derrière lui une réputation de musicien charmant, un peu mièvre, dont les compositions étaient conçues avant tout pour plaire, sans conception artistique profonde.

Voici ce qu'on trouve au chapitre « Massenet » du volume de la série « Que sais-je » de 1947 consacré à l'opéra :

« Le grand opéra lui convint moins que les œuvres de demi-caractère. Il a créé des héroïnes à son image ; il leur a donné tout le charme un peu superficiel et brillant de son esprit, toute la grâce délicate d'une âme dont la sensibilité féminine ne pouvait supporter de déplaire. Il a été un ouvrier habile, un grand inventeur de mélodies plus molles que celles de Gounod, mais d'une sensualité voluptueuse et d'un enroulement aussi personnel qu'une signature. Il a été le maître de toute une génération à laquelle il fut bienfaisant, car sa grande vertu était la clarté. »

Il est temps de tordre de cou une bonne fois pour toutes à ces idées reçues, véhiculées par des gens dont les préjugés tiennent surtout à une méconnaissance abyssale de son œuvre.

Citons un exemple tiré de ce site même. Un jeune homme à qui on demandait si une représentation de Sapho lui avait plu, répondit « C'ÉTAIT PAS TOP TOP! Sans vouloir offusquer personne, j'ai trouvé ça interminable... Ça commençait bien, mais alors après, c'est tout en longueur, le genre "je rentre à Paris, et ce sera sans toi... JE RENTRE À PARIS, À PARRRIIIIIIIIIIIIIIS!! T'AS COMPRIIIIIIIIIS???" J'étais en train de momifier sur mon fauteuil... ».

Or dans Sapho, cette scène n'existe pas? A-t-il confondu avec « nous irons à Paris » de Manon ? Dans son cas les poncifs étaient si fortement ancrés qu'il a entendu autre chose que ce qui se passait sur la scène !

Dénigrer Massenet revient à s'amputer d'une partie de l'histoire de la musique, car c'est le chaînon manquant qui mène de Bizet à Debussy, le musicien qui, tout en perpétuant la tradition de l'opéra français, s'est employé à le faire évoluer. Et il est temps de s'avouer que la réputation de ringardise de Massenet est due à une succession de malentendus qui se sont transmis de génération en génération, jusqu'à nos jours.

Massenet victime d'un malentendu

Massenet musicien de la femme?qui n'a jamais entendu la formule ? Et qui ne se souvient de ces phrases de Debussy, dans Monsieur Croche :

« (?) on sait combien cette musique est secouée de frissons, d'élans, d'étreintes qui voudraient s'éterniser. Les harmonies y ressemblent à des bras, les mélodies à des nuques ; on s'y penche sur le front des femmes pour savoir à tout prix ce qui se passe derrière (?) On lui reprochait d'avoir trop de sympathie pour M. Mascagni et pas assez d'adoration pour Wagner. Ce reproche est aussi faux qu'inadmissible. M. Massenet continuait héroïquement à vouloir l'approbation de ses admiratrices habituelles : j'avoue ne pas comprendre pourquoi il vaut mieux plaire à de vieilles wagnériennes cosmopolites qu'à des jeunes femmes parfumées et même ne jouant pas très bien du piano. Une fois pour toutes, il avait raison (?) »

Massenet est bel et bien le musicien de la femme, mais certainement pas tel que l'ont compris ses contemporains, engoncés dans leurs habitudes d'écoute. C'est ainsi qu'entendant l'oratorio Marie-Magdeleine, ils applaudissaient l'image d'Epinal de la sainte chrétienne, sans voir la femme courageuse et déterminée se dressant seule contre tous. Et les parents qui emmenaient leur fille à marier à l'opéra, alors lieu d'entrevue privilégié avec un éventuel promis, se rendaient-ils compte qu'Esclarmonde, ou Ariane, ou Sita du Roi de Lahore, envoyaient promener sans complexe l'autorité paternelle pour choisir elles-mêmes qui elles voulaient aimer ?

Comparons un peu les héroïnes de Massenet avec leurs contemporaines : Lakmé et Madama Butterfly, victimes du colonialisme, qui se suicideront quand leurs amants partiront, Desdemona, qui se laisse égorger sans se défendre, Mimi, pauvre poitrinaire. Des femmes passives, des femmes victimes : ce genre de stéréotype n'existe pas chez Massenet.

Et le jeune homme qui n'avait pas aimé Sapho d'ajouter : « A un moment, j'ai cru que ça allait être une espèce de Traviata ratée, mais non, quoique l'image de la fin, c'est le ténor allongé sur une méridienne ! On n'est pas loin !... ».

Il ne croit pas si bien dire en effet, cette histoire d'une femme entretenue qui tombe amoureuse d'un jeune ténor provincial et inexpérimenté rappelle celle de Violetta?sauf que celle-ci se sent coupable de la vie qu'elle mène et se sacrifie, alors que Sapho, ni coupable ni jugée, quitte son amant quand elle réalise qu'il lui reprochera toujours son passé. Et le ténor passe pour un sinistre crétin?

Il existe bien un prototype de la femme massenétienne, comme il en existe un de la petite femme puccinienne, mais ce n'est pas seulement la jolie séductrice pleine de charme à laquelle on s'attend de prime abord. C'est aussi et surtout une femme libre, qui se bat seule, avec détermination, avec courage, et qui, si elle perd la partie, tombe la tête haute. Elle prend bien souvent l'initiative, face à des héros masculins passifs.

Massenet victime de sa timidité

Massenet était un homme public discret. Il taisait ses doutes, ses appréhensions, il taisait même ses souffrances. Il était atteint d'un cancer de l'intestin à une époque où on ne savait pas soigner la douleur, pourtant certains ont décrit sa mort comme une fin douce et inattendue.

Léon Daudet, dans Fantômes et vivants décrit cruellement sa propension à la flatterie :

«Il faut croire d'ailleurs que sa confiance dans l'efficacité de la flatterie énorme et assénée était légitime, car il a laissé une réputation de charmeur et d'enjôleur. Je n'ai jamais pu démêler s'il était bête ou intelligent. Aucune des personnes par moi consultées là-dessus n'a pu me donner la moindre lueur. Mais quelle courbature que d'avoir ainsi joué le rôle de monsieur gosse jusque dans un âge avancé, que d'avoir distribué à la ronde tant de verres de guimauve et de coquelicot ! ».

Cette réputation a été probablement amplifiée après la parution de Mes Souvenirs, obséquieux jusqu'à la nausée. Que ceux-ci aient été écrits, dictés ou simplement racontés, ils datent des dernières années de la vie de Massenet, déjà bien malade, et le musicologue Jean-Christophe Branger attribue ceci à l'effet euphorisant du traitement à la morphine.

Il existait chez Massenet une authentique anxiété de plaire, d'être aimé, même au prix des plus grosses flatteries, mais ne peut-on pas déceler plus encore dans ce penchant un réflexe d'autodéfense, une façon d'élever un rempart contre les autres, de parler d'eux pour ne pas parler de soi ?

Anxieux refoulé, gros travailleur, Massenet a refusé de montrer ses angoisses de compositeur, de se mettre lui-même en scène comme a pu le faire un Berlioz. À une époque où il était de mise d'être anti ou pro wagnérien, il n'a jamais clamé ses opinions, se contentant de faire son travail sans bruit. Si bien que ses contemporains ont déduit que la mélodie lui coulait naturellement et sans effort. Et qui dit facilité de composition entraîne tout naturellement musique facile, faite pour charmer, comme son auteur charmait dans les salons?

Massenet victime de son succès

Au plus fort de ses succès, Massenet était partout, dans tous les théâtres : des créations à Paris et à l'étranger (Monnaie de Bruxelles, Covent Garden) et des reprises en province et un peu partout dans le monde. Fait rarissime : il a été admis à l'Opéra de Paris dès son premier opéra, et les premières de ses créations étaient toujours des évènements musicaux autant que mondains. Dans « Mes Souvenirs », on lit que le 30 novembre 1885, l'Opéra affichait la première du Cid en même temps que l'Opéra-Comique jouait Manon, qui avait dépassé sa quatre-vingtième représentation. De quoi faire grincer bien des dents et susciter bien des jalousies ? Médisez, il en restera toujours quelque chose ? et quoi de plus facile de dire que si Massenet plaît autant, c'est parce qu'il a le souci de plaire, et non de faire œuvre d'artiste ?

De nous jours, ce n'est plus l'effet jalousie qui prime, c'est l'effet « chanson-scie ». Par exemple, tout le monde connaît la méditation de Thaïs est même capable de la fredonner. Qui réalise encore que c'est une idée géniale de confier à l'orchestre seul le soin de traduire les plus intimes des états d'âme d'une femme en proie au doute ? Qui perçoit que le menuet de Manon n'est pas que la charmante recréation d'une pièce d'époque, mais qu'il situe l'action dans son temps et dévoile la détresse et la nostalgie de l'héroïne ? Les exemples de ce type sont légion?

Massenet victime de son époque

Au temps de Massenet, l'opéra était un lieu très codifié, où il était inconvenant de montrer ce qu'une jeune fille de bonne famille se devait d'ignorer. Le scandale de Carmen et de sa mort sur scène était encore tout frais dans les mémoires. Aussi les livrets des opéras sont-ils taillés sur mesure pour ne pas choquer. Impossible de montrer le Chevalier des Grieux sous les traits d'un tricheur, hypocrite, partageant avec Manon les attributs d'un amour vénal, ce qu'il est dans le roman de l'abbé Prévost, ni de Salomé une Lolita perverse. On a déjà écrit au sujet de Werther: « c'est Goethe revu par le calendrier des Postes de tante Adèle ».

Et pourtant! Charlotte, la raisonnable Charlotte, est-elle si sage derrière son front lisse, ou bien son corps bouillonne-t-il d'une passion que sa raison refuse ? Athanaël, l'homme de Dieu, dévoré par l'envie de la chair, Esclarmonde, qui refuse ce que son père lui commande et envoie balader sa vertu par-dessus les moulins sont-ils des personnages fréquentables ? En d'autres termes, sous un dehors de drame bourgeois lisse et brillant, la passion, la démesure, l'inconvenance y apparaissent très vite, pour qui veut chercher un peu.

La musique de Massenet est-elle pompière ?

Ceux qui l'affirment sont souvent ceux qui ne restent qu'à la surface de son œuvre. Ceci se démontre partition en main et exemples à l'appui. Il me semble pourtant, même sans ces aides, que la musique de Massenet n'est pas plus pompière que certaines pages de Gounod, de Verdi ou de Wagner, et je défie quiconque de dénicher dans la délicate Cendrillon ou dans le sobre Don Quichotte des tunnels de musique conventionnellement ennuyeuse. Bien sûr, certains procédés paraissent éculés de nos jours, mais c'est parce qu'après Massenet ils ont été repris, imités, reproduits, jusqu'à la nausée.

Dans le dernier numéro du défunt Opéramag, on trouve la phrase suivante, extrait d'un critique de disque de Sapho (décidément !) du festival de Wexford :

« Inutile de chercher ici trop de ces passages caractéristiques de l'écriture de Massenet : du lyrisme, il y en a, mais beaucoup moins de guimauve que dans les autres ouvrages ».

Outre le fait de se dire que ce magazine aurait dû chercher un rédacteur plus au fait de l’œuvre de Massenet, on peut vraiment se demander pourquoi le mot guimauve colle à Massenet comme une seconde peau. Car enfin, dit-on cela par exemple, de Gounod ? et pourtant, le duo de Roméo et Juliette, ou l'air du jardin de Faust, contiennent-ils plus ou moins de guimauve que le duo de la fin du premier acte de Werther ou celui de Cendrillon? Préjugés encore que tout cela?

Il y a quelque temps, un reportage sur l'Hérodiade donnée en 2001 à l'opéra de Saint-Étienne a été diffusé sur une chaîne câblée. On y voyait entre autre une répétition d'orchestre. J'ai entendu une musique orientalisante, vive, colorée et très séduisante, et je me creusais la cervelle pour déterminer de quel moment de la partition ce morceau, une ouverture ou un ballet, probablement, faisait partie, quand tout à coup la scène changea, on voyait une répétition des chœurs, avec un piano qui les accompagnait, jouant cette même musique qui m'avait laissé perplexe. Ce morceau que je trouvais digne d'un ballet n'était qu'un accompagnement ! Voilà pour la superficialité de la musique de Massenet.

L'un des soucis de Massenet a été la variété de son inspiration. Il n'a eu de cesse de changer d'atmosphère, de genre de livret, de style de musique. Aucune de ses compositions ne ressemble à une autre, et il ne s'est jamais reposé sur un filon. Rarement un musicien se sera autant renouvelé. Par exemple en 1894 eurent lieu la création de trois de ses œuvres : un tendre opéra-comique du passé, Le Portrait de Manon, une œuvre vériste extrêmement violente, La Navarraise, et Thaïs qui se situe sur une trajectoire menant à l'impressionnisme. Il n'existe aucun autre exemple dans l'histoire de l'opéra où un compositeur nous présente dans un laps de temps si court trois œuvres qui regardent dans des directions parfaitement opposées.

Les livrets des opéras de Massenet sont-ils ringards ?

Alors que Massenet n'a jamais eu de librettiste attitré, il est frappant de constater une continuité dramatique dans son œuvre, qui ne peut s'expliquer que par une intense implication du compositeur dans la rédaction de ses livrets et une collaboration étroite avec ses librettistes. Et en toute sincérité : qu'est-ce qu'Esclarmonde a de plus ringard qu'Aïda ou le Trouvère, à part le regard qu'on y porte ?

Massenet musicien de la femme a déjà été évoqué par ailleurs, mais il y a plus, une véritable remise en cause du héros masculin, au mieux un faire valoir, au pire un fantoche. On trouve en revanche une véritable solidarité féminine : à une époque où les livrets présentaient souvent une mezzo rivale de la soprano, les héroïnes massenétiennes ne se placent jamais en compétition, elles ont au contraire très souvent une alliée et complice : Parséis pour Esclarmonde, Sophie pour Charlotte, par exemple, et même Phèdre, bien qu'éprise de Thésée, ne se permet jamais d'acte de haine envers sa s?ur Ariane. Il est aussi amusant de constater que les deux opéras de Massenet proposant des adversaires féminines, le Mage et Bacchus, ont été ses seuls échecs. Et surtout, l'ensemble de son ?uvre baigne dans une atmosphère de mysticisme sur laquelle nous reviendrons souvent.

Autre usage massenétien, l'amour est conjugal, même hors des liens du mariage, on nous propose très peu d'adultères, à comparer encore avec les livrets contemporains, qui en sont truffés.

Contrairement à ce qu'on croit généralement, les livrets de Massenet ne baignent pas toujours dans une atmosphère de charme et de séduction, certains sont mêmes très violents : Le Cid, Hérodiade, la Navarraise, Thérèse, Sapho? Simplement, il s'agit plus souvent d'une violence des sentiments dissimulée sous des dehors feutrés. La pire des violences.

Massenet était avant tout un homme de théâtre : ses livrets ne sont jamais de mauvais goût et se tiennent dramatiquement au prix souvent d'un affadissement des personnages et des situations. Mais il a dit tout ce qu'il avait à dire, et a dessiné sous le nez de ses contemporains une galerie de femmes indépendantes et libres, loin des corsets du XIX° siècle. Des héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux.

C'est pourquoi j'ai décidé de vous convier à un voyage à la rencontre de toutes les femmes de Massenet. Les publications en seront irrégulières et ne se soumettront pas à l'ordre chronologique, elles se passeront au gré de nos envies et de nos coups de cœur. Et j'espère que la promenade vous plaira.

Catherine Scholler.