Du Hollandais volant au Vaisseau fantôme

- Détails

- Publication : vendredi 3 septembre 2010 00:00

Les aléas d'un scénario

Der Fliegende Holländer / Le Hollandais Volant est le premier opus des dix grands opéras de Wagner. C’est son premier véritable drame musical crée à Dresde le 2 janvier 1843. Pourtant cette œuvre composée à Paris aurait pu y être créée. Les circonstances et l’environnement quelque peu hostiles au tout jeune compositeur allemand ne l’ont pas permis. Wagner était en effet venu à Paris fuyant Riga et ses créanciers pour chercher refuge, gloire et reconnaissance dans ce qui était la capitale culturelle de l’Europe. Il y arriva après un voyage mouvementé entre Pillau et Londres à bord du voilier La Théthys au cours duquel il essuya une effroyable tempête le 27 juillet 1839 au large du Danemark. Les trois années que Wagner va passer à Paris seront trois années de misère, de privations et d’humiliations alternant avec des périodes d’espoirs continuellement déçus. Et son souhait d’y donner Le Hollandais volant ne se réalisera pas. Au contraire l’idée de son sujet sera à la source d’un Vaisseau fantôme mis en musique par un autre.

C’est probablement à Riga où il était musikdirektor, pendant l’été 1838 que Wagner a pris connaissance de la légende du Hollandais Volant à travers une nouvelle de Heinrich Heine intitulée Les mémoires de Monsieur Schnabelewopski, nouvelle qui se trouve dans le volume I de son ouvrage Le salon paru en 1833. Cette légende du Hollandais Volant est probablement très ancienne et son origine pourrait remonter aux guerres anglo- hollandaises du XVII ième siècle. Elle s’est transmise oralement et ne semble avoir fait son entrée dans la littérature qu’au XIX ième siècle. Heine la relate sous la forme d’une pièce de théâtre plus ou moins fictive et la version qu’il en donne contient un certain nombre d’éléments qui seront repris par Wagner : le thème du Hollandais maudit qui ne peut retourner sur terre que tous les sept ans, le sacrifice de Senta, mais aussi le tableau devant lequel rêve Senta, le marché entre Daland et le Hollandais. Ce récit a dû probablement intéresser Wagner qui pourtant, à cette époque n’en compose pas d’esquisse en prose selon son habitude. Ce ne sera fait qu’au début de 1840 ; entre temps le voyage mouvementé entre Riga et Londres a dû l’aider à mûrir son sujet.

Wagner raconte dans Ma Vie qu’en rédigeant cette esquisse, il avait ramené son sujet aux dimensions d’un acte unique. Ces opéras en un acte représentaient en effet un genre nouveau à cette époque ; on les donnait en lever de rideau des soirées de ballet et Wagner pensait qu’il avait là une possibilité plus grande de se faire jouer qu’en essayant d’obtenir une commande pour un opéra aux dimensions plus importantes.

Photographie © DR

Le 6 mai 1840, il envoie un courrier à Eugène Scribe dans lequel il lui demande un entretien. Plus loin il écrit : Je vous ai fait entrevoir, monsieur, ce qui est mon dessein (c’est d’avoir le libretto d’un petit opéra en un acte) parce que je sais que l’Opéra en a besoin et parce qu’il faut présumer qu’un tel opéra pourrait être accepté et donné beaucoup plus tôt qu’un grand ouvrage. C’est pour cela, monsieur, que je prends la liberté de vous présenter ci-joint la minute d’un sujet… Suit alors le scénario qui doit servir de base à la composition du livret. Dans son autobiographie Wagner ne parle pas de cette lettre .On ne peut que supposer qu’il sollicitait l’intérêt de Scribe pour l’écriture d’un livret dont lui, Wagner, aurait composé la musique. En effet Scribe était à cette époque un auteur très célèbre à qui l’on doit un nombre considérable de pièces de théâtre et de nombreux livrets d’opéras et d’opéras-comiques. C’était donc un auteur très courtisé par les compositeurs.

Mais Scribe ne répond pas à ce courrier. Le 4 juin et le 26 juillet 1840, Wagner écrit deux fois à Meyerbeer pour lui demander son aide en lui précisant que la ballade de Senta, la chanson des matelots norvégiens et le chant de l’équipage du Hollandais sont « prêts pour l’audition ». Meyerbeer lui ménagera une entrevue avec le tout nouveau directeur de l’Opéra, Léon Pillet au cours de laquelle Wagner remet son projet. La réponse de Pillet se fera attendre très longtemps et Wagner, pratiquement sans ressources, va alors passer quelques uns des moments les plus sombres et les plus difficiles de son existence, ne survivant que par l’écriture d’articles musicaux ou d’arrangements d’opéras pour piano. Cela ne l’empêchera pas pour autant de finir la composition de Rienzi en novembre 1840. Plus tard Pillet lui fait enfin savoir qu’il est intéressé par le sujet du Hollandais Volant mais n’ayant sans doute pas une grande confiance dans le jeune Wagner, compositeur alors inconnu, il lui demande de céder son plan, prétextant des engagements de l’Opéra avec d’autres compositeurs. Wagner résiste, arguant du fait qu’il est le mieux placé pour composer une musique sur son propre sujet. Après des mois de tergiversations et sur le conseil d’Edouard Monnais, commissaire des Théâtres Royaux, il comprend qu’il n’aura pas gain de cause, d’autant qu’il reprenait une légende que beaucoup connaissaient et qu’il ne pouvait prétendre à un droit absolu de propriété intellectuelle. Il se résout à céder son scénario en écrivant sur un billet :

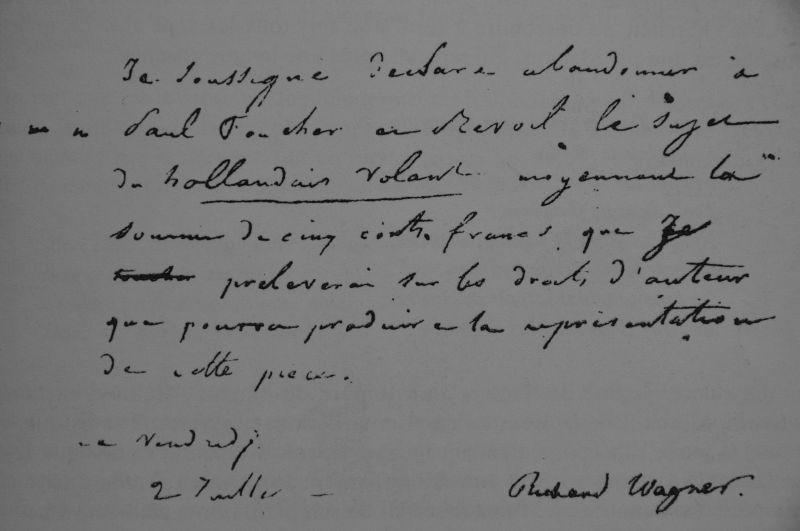

« Je soussigné déclare abandonner à Paul Foucher et Revoil le sujet du Hollandais Volant moyennant la somme de 500 francs que je prélèverai sur les droits d’auteur que pourra produire la représentation de cette pièce. Ce vendredi 2 juillet 1841 – Richard Wagner »

En fait la somme lui fut versée aussitôt sur la caisse du théâtre. Avec cet argent Wagner pourra louer un piano et se lancer dans la composition de son propre Hollandais volant destiné à l’Allemagne. Son travail avance rapidement et sera achevé par l’ouverture en novembre 1841.

Pillet confie alors le scénario à Paul Foucher (1810 – 1875), auteur dramatique à succès qui n’est autre que le frère d’Adèle Foucher, l'épouse de Victor Hugo. Revoil qui devait participer à l’écriture du livret ne sera pas mentionné dans la version définitive sans que l’on en connaisse les raisons. Peut-être s’agit-il d’une mésentente entre les deux écrivains.

Avant de résumer le livret que Foucher a tiré de l’esquisse de Wagner, prenons connaissance de celle-ci telle qu’elle a été envoyée à Scribe le 6 mai 1840.

De nouveau sept ans sont passés, pendant lesquels le Hollandais – c’est d’après la tradition des marins le « Hollandais Volant » - a erré sur les mers sans repos et sans pouvoir atteindre son dernier jour. De son sombre vaisseau, dont les voiles d’un rouge sanguin et l’équipage de spectres sont l’effroi des marins dans les eaux étrangères, il descend aujourd’hui sur une des côtes. Jadis, il y a plusieurs siècles, l’audacieux affirma par des serments, qu’il voulait faire le tour d’un cap quelconque malgré les vents contraires, quand même il faudrait y mettre une éternité. Satan accepta le serment et le condamna d’être poussé par les flots des mers éternellement et sans pouvoir trouver la mort.

Il n’y avait qu’une seule condition, par laquelle le condamné devait espérer sa rédemption ; c’était qu’il devait être délivré par une femme qui lui était fidèle jusqu’à la mort. Mais cette condition n’était qu’un moyen de Satan pour gagner de nouvelles victimes car, puisque les femmes qui ne pourraient pas conserver leur fidélité jusqu’à la mort devaient appartenir au diable, celui-ci ne pouvait manquer d’acquérir de nouvelles victimes par le vain essai du Hollandais de se délivrer par ce moyen.

C’était pour ce but qu’il était permis au Hollandais de mettre pied à terre toutes les sept années. Combien de fois n’a t-il pas déjà servi de ce moyen pour avoir sa rédemption : mais combien de fois n’était-il pas déjà par l’infidélité des femmes rejeté sur les flots de l’océan. Il est aujourd’hui plus las de sa condamnation que jamais. Ah ! qu’il puisse trouver sa fin, fut-il au prix de tomber dans le néant.

Sur la côte, il trouve un marchand Ecossais bien riche, qui de même vient de débarquer. Il lui vend quelques diamants et perles précieux, l’Ecossais trouve son profit dans son achat ; interrogé s’il a une fille, il l’affirme et s’entend en peu de temps avec le Hollandais sur le mariage à conclure avec sa fille, pour confirmer par ce moyen leurs relations commerciales.

Cette fille ayant été élevée depuis son enfance ensemble avec un jeune homme bon mais pauvre, est passionnément aimée par lui. Mais celui-ci a peur qu’il ne puisse pas obtenir le consentement du riche père de son aimée (en outre cela, il était souvent incité et tâché par un pendant étrange et rêveur de son amie ; jamais il ne voyait tout clair, s’il fût aimé en vérité). Souvent la jeune fille était assise durant plusieurs heures devant un portrait étrange qui se trouvait dans le salon, et qu’elle regardait avec un enthousiasme rêveur. Ce portrait représentait un homme beau et pâle, vêtu d’un habit noir à l’espagnole. Ses traits qui exprimaient une souffrance profonde et sans repos, la touchaient jusqu’au fond de son cœur. Mais surtout elle était émue par l’audition d’une ballade ancienne qu’elle avait souvent entendue chanter par sa nourrice, et qu’elle-même répétait tous les jours. Cette ballade racontait le sort terrible auquel était soumis l’homme beau et pâle représenté par le portrait. Mais rien ne la touchait plus véhément que la fin de la ballade, renfermant la condition de la rédemption du Hollandais, mais qui indiquait en même temps que jusqu’à présent il n’avait pas encore trouvé une femme qui lui avait été fidèle jusqu’à la mort : alors elle fut inspirée par une exaltation extrême, où elle s’écria : « Moi, ô moi, je serais bien capable de délivrer le condamné malheureux ». De telles exclamations furent entendues au grand mécontentement de tout le monde, mais personne en fut plus affligé que le pauvre jeune homme qui l’aimait tant, et qui s’enfuit, se précipitant à travers les forêts et les montagnes voisines pour étourdir ses doutes et ses craintes.

Ce fut après une telle scène que le père arriva, accompagné par le Hollandais. A l’instant, il instruit sa fille qu’elle épouserait l’étranger ; il possédait des richesses énormes, cela et puis son air honnête et sa naissance très ancienne la décideraient sans doute de ne pas repousser un tel mariage. Mais la fille n’entend rien à ces éloges ; l’aspect de l’étranger la tient comme dans un état d’enchantement, elle ne peut plus se détourner de son regard. On laisse les deux seuls.

L’étranger recherche son amour. Il se sent profondément ému de son aspect ; l’apparition de cette jeune fille lui rappelle les époques de sa vie les plus reculées. Oui – lui aussi il sentait jadis, des amours ardents – et hélas ! la moquerie cruelle du diable lui laissa bien un cœur battant pour lui faire bien même sentir la souffrance éternelle, à laquelle il l’avait condamné. Serait-ce elle qui lui pourrait être fidèle jusqu’à la mort ? Elle déclare qu’elle ne connaisse qu’une seule fidélité, c’était celle à la mort ! Il tâche à l’examiner en lui faisant entrevoir au loin son sort affreux, ce qui l’enchaîne encore plus. Entraînée par un sentiment incertain, dont elle ne sait se rendre compte à elle même, elle se montre résolue à remplir la promesse de son père donnée à l’étranger.

Il a commencé à faire nuit. Le père a fait des arrangements d’une fête, sa maison est située sur le bord de la mer. Le vaisseau de l’Ecossais et celui du Hollandais sont au port l’un auprès de l’autre. La joie règne sur le vaisseau écossais : on y chante et boit à la santé des fiancés. La conduite de l’équipage du vaisseau hollandais offre un contraste étrange ; il y règne le silence des morts. Les gais Ecossais s’en moquent, ils demandent :-s’ils ne savent pas la manière des marins ? s’ils n’ont pas appris à chanter et à boire ? qu’ils appartiennent par hasard au « Hollandais Volant », que leur vaisseau en a bien l’air ? peut être ont ils des lettres pour les faire parvenir à leur aïeux ? etc. Ces propos irritent les matelots du Hollandais : ils répondent qu’ils veulent bien chanter une chanson comme on en apprend, ayant parcouru la mer pendant des siècles entiers. Ils chantent une chanson terrible, étrange et effrayante. Un frissonnement s’empare des Ecossais ; après avoir en vain essayé de couvrir par leur chant gai la chanson affreuse des Hollandais, ils se taisent et quittent le pont en faisant le signe de la croix ; ce qui excite un ris moqueur diabolique des Hollandais.

La jeune fille sort de la maison, son jeune amoureux la poursuit. Il est désespéré.

« Qu’ai-je entendu, qu’ai-je vu ! Est ce là la récompense de tant amour fidèle et longtemps prouvé ? Est-il bien vrai que tu t’abandonnes à cet étranger qui à peine a franchi le seuil ? » La jeune fille lutte avec ses sentiments : les plaintes de son ami remplissent son cœur de douleur et de compassion ; mais il est dit qu’il lui était impossible de lui appartenir, que c’était ainsi la volonté de son père. Le jeune homme ne veut plus l’écouter, il lui rappelle le temps de leur enfance, les beaux moments de leur vie qui lui avaient prouvé qu’il était aimé d’elle. Tout ce dispute est entendu par le Hollandais. Après avoir appris que sa fiancée est déjà liée par les liens d’un autre amour, il se précipite sur elle. Emu, à l’extrémité, il s’écrie : « Ah ! tu ne peux pas être fidèle à présent il n’est pas encore trop tard, je t’aime trop pour t’entraîner dans ta perte ! Adieu ! » La jeune fille tâche de le retenir, l’assure qu’il ne devait pas douter de sa fidélité, qu’elle n’appartient qu’à lui.

L’inconnu ne veut pas l’écouter, il donne l’ordre à l’équipage de son vaisseau de lever l’ancre et d’appareiller, parce qu’il fallait aller en mer pour l’éternité. « Oui, dit-il, c’est ton doux aspect qui remplit mon cœur avec trop de pitié, pour ne pas devoir t’épargner. Tu aimes un autre et tu ne pourras pas être fidèle. Sois heureuse, je ne te veux pas perdre. Car, que tu le saches, la femme qui ne m’est pas fidèle à mort est damnée à l’éternité. Le nombre des femmes à lesquelles j’ai préparé ce destin terrible est déjà assez grand. Mais tu es sauvée, adieu ! » Il veut fuir mais elle le retient à genoux : « Je connais bien ton sort, mais moi je serai celle qui te délivrerai ! » Il s’arrache de ses mains : « Non, tu ne me connais pas ! » Il montre son vaisseau dont l’équipage prépare le départ avec une activité effrayante et dont les voiles rouges sont déjà haussées. « Voilà, s’écrie t-il, ce vaisseau avec ses voiles d’un rouge sanguin est l’effroi du marin et c’est moi que l’on appelle le « Hollandais Volant ». A ce mot il se précipite d’assaut sur son vaisseau qui à l’instant quitte le rivage. Les autres ayant en vain tenté de la retenir, la jeune fille s’élance rapidement sur la pente d’un rocher et s’écrie de toute sa force après le Hollandais qui part : « Bien que je sache que tu ne pourras pas être sauvé que par une femme fidèle à mort, vois donc, je t’aime, je te suis fidèle jusqu’à ma mort ». En prononçant le dernier mot elle se précipite du rocher dans la mer ; au même instant le vaisseau du Hollandais coule à fond et disparaît.

fondé sur l’opéra de Wagner (1951) avec Ava Gardner et James Mason.

Photographie © DR

L’opéra qu’en tire Paul Foucher est en deux actes et trois tableaux. En fait il semble que les librettistes, s’ils ont puisé leur inspiration dans le scénario de Wagner, ont aussi ajouté des éléments pris dans d’autres sources comme Le Pirate de Walter Scott, ou des romans de Fenimore Cooper. Toute l’action se passe dans l’île Shetland que les librettistes assimilent à l’ancienne Thulé.

Premier acte

Le rideau se lève sur une pièce de la maison de Barlow, riche négociant de l’île. Barlow est l’équivalent de Daland. C’est la veillée à laquelle participent plusieurs habitants de l’île, Minna, fille de Barlow, et Eric qui, bien que portant le même nom n’a rien à voir avec l’Erik du Hollandais Volant. Barlow est parti en mer et on attend son retour. Eric demande à Minna de chanter l’histoire d’un pirate Suédois nommé Troil, histoire qu’elle murmure souvent dans son oratoire, et Minna chante une ballade qui commence par ces quatre vers qui seront repris par le chœur à la fin de chacun des deux couplets :

« De Satan mobile royaume

Pour jamais sur les mers jeté

Voyez c’est le vaisseau fantôme

Qui flotte dans l’immensité »

Dans cette ballade, Minna nous révèle l’histoire de ce pirate Suédois : un jour il fait le serment de franchir un cap gardé par Dieu. Il reçoit pour cela l’aide de Satan mais depuis, la tempête qui l’a aidé devient pour lui Eternité. Pour que le ciel se lasse il lui faut la fidélité d’une femme jusqu’à la mort et un jour tous les sept ans, il peut descendre sur terre pour essayer d’obtenir son rachat. Minna dit aussi que c’est un matelot de son père qui lui a révélé cette histoire mais à peine le dit-elle que ce matelot, Magnus, disparu depuis trois mois, arrive et lance : A ce lugubre chant manque un dernier couplet » . Et Magnus complète le récit de Minna : son père était le pilote de Troil. Un jour il s’est révolté contre lui. Un combat s’en est suivi au cours duquel le pilote a été jeté à la mer mais dans la lutte il a blessé Troil à la main et la plaie depuis ne peut pas se refermer. Et Magnus qui n’a pas connu son père nous apprend qu’il sait cela « par un avis du ciel ». C’est alors la fin de la veillée. Tout le monde part sauf Magnus. La scène qui suit nous apprend qu’il est très épris de Minna et Minna elle même lui avoue qu’elle le suivra à l’autel s’il ne déplaît pas à son père.

Minna reste seule. Eclate dehors un gros orage. Elle pense à son père « Ramène le viellard à l’enfant consolé » . et sa pensée se porte alors sur Troil « Son image me suit comme un rêve éternel » . Elle implore Dieu de le délivrer de son purgatoire flottant. Retour d’Eric « Votre père est sur la rive ». En fait Barlow a fait naufrage mais il a été sauvé par un navire étranger. Fin du premier tableau.

Au deuxième tableau, on est dans une rue du village de Shetland, devant la maison de Barlow. Un chœur chante l’union de la plus belle des filles avec un Suédois. Arrive Barlow qui raconte à Minna comment il a fait naufrage et comment il a été sauvé par un capitaine Suédois nommé Waldemar. En reconnaissance, il l’a promise en mariage à son sauveur tout en avouant tout bas qu’il n’est pas insensible à la richesse de son futur gendre. Minna proteste un peu, Magnus l’aime mais Barlow le rejette : trop pauvre ! Et Barlow chante une sorte d’hymne à l’argent se terminant par « Vive l’enfer ! s’il m’apporte l’opulence et le bonheur ».

La scène suivante est une scène entre matelots Shetlandais et Suédois. Eric invite les Suédois à boire. Chaque camp vante son propre vin. On procède à une dégustation réciproque puis chacun rivalise de chants avec un refrain commun : « Vive la tempête, vive le combat, c’est là notre état, c’est là notre fête » . Et dans ces combats, ce sont les Suédois qui se montrent les meilleurs.

Au milieu du tumulte général arrive Troil donnant la main à Minna. Il impose le silence et renvoie ses hommes à bord. Les Shetlandais se retirent aussi. Troil et Minna sont seuls. Minna à part se dit qu’elle doit rester fidèle à l’amour de Magnus quel que soit le courroux de son père. S’en suit un duo. Troil déclare son amour à celle qui pourrait le sauver, en termes quelque peu prosaïques « Sois l’ange du rivage, la Madone du port » . Minna est troublée par cet aveu, elle se sent de plus en plus attirée par Troil, mais lutte en pensant à Magnus. Pourtant sa résistance faiblit progressivement.

« Quel étrange mystère ?

Je sens fuir ma rigueur

Prière inattendue !

En mon âme éperdue

Cette voix entendue

Trouve un accent vainqueur »

Arrivent alors Barlow et Magnus. Barlow déclare qu’il a hâté la cérémonie qui se déroulera aujourd’hui même mais Troil veut d’abord que Minna y consente de sa propre volonté, ce qu’elle fait. Le premier acte se termine par un quintette avec chœurs entre Troil, Minna, Magnus, Barlow et Eric, suivi d’un appel général aux noces.

Deuxième acte

Tout l’acte se passe sur une pointe rocheuse de l’île Shetland. A gauche de la scène se trouve un monastère, au fond, à droite on voit le vaisseau de Troil.

Au lever de rideau, Magnus devenu moine prie à genoux devant la porte du monastère. D’autres moines derrière lui entonnent un chœur dans lequel ils proclament leur toute puissance : « Ici bas tout s’incline devants nos droits sacrés ». Tout le monde rentre dans le couvent. Troil arrive, il est seul en scène. Dans un récitatif, il se lamente sur sa condition :

« Du sort qui me poursuit implacable vengeance !

Vainement révolté contre un maître éternel ,

Je suis fatal à qui plaint ma souffrance ;

Ma rage est impuissante et mon amour mortel »

Suit un air dans lequel Troil exprime sa crainte d’entraîner Minna à sa perte : « Fuis noble femme quand la voix du maudit te réclame ». Il chasse bientôt cette compassion :

« Dans ma tombe éternelle,

Toi si douce et si belle

C’est l’enfer qui t’appelle

Bravons le ciel vengeur ».

Il sort. Entrent alors au même moment Magnus sortant du couvent et Minna qui arrive descendant des rochers. Stupeur de Minna voyant son ancien amoureux Magnus habillé en moine. Il lui explique alors qu’une nuit son père lui est apparu pour lui révéler ce message :

« Magnus, l’infernal capitaine

Du navire maudit a mis fin à mes jours.

Notre lutte a laissé sur sa main inhumaine

Une blessure ouverte et qui saigne toujours.

Pour servir son autel, Magnus, Dieu te réclame !

Il te réserve un terrible devoir. »

Puis il lui déclare que malgré son amour pour elle, il l’unira à un autre s’il le juge digne d’elle. Et dans une cavatine, il lui déclare s’effacer et garder la blessure de son amour déçu. Troil revient et demande à rester seul avec Minna. Il lui annonce qu’il va la quitter. Etonnement de Minna qui ne comprend pas et cherche à savoir qui il est. Troil tout d’abord ne veut rien dire puis finit par avouer :

« Oui le maudit que ce Dieu s’indignant

Pour l’éternité jette aux vagues écumantes,

C’est moi… ».

Il lui confie qu’il ne veut pas l’entraîner dans sa chute comme il l’a fait déjà pour beaucoup d’autres femmes. Hésitations de Minna qui implore Troil : « Je m’attache à toi pour te sauver » . Arrivent alors Barlow, Magnus,, les marins, les Shetlandais Tout est prêt pour la scène finale. Après avoir recueilli les consentements de Minna et Troil, Magnus leur demande d’échanger leurs anneaux. Ce faisant Troil découvre sa main et montre la blessure qu’elle porte. Magnus s’écrie : « C’est lui, Troil le Maudit » . Il lance l’anathème : « Fuis, ta patrie est la tempête ». Minna s’élance derrière lui. Elle lance avec éclat : « Sois sauvé, Troil, je t’aime et t’aimerai jusqu’à la mort» et se jette à la mer. Le vaisseau de Troil sombre dans un bruit terrible. Les nuages se dissipent pour faire place à une apothéose lumineuse qui laisse voir Minna conduisant aux pieds de Dieu le maudit dont elle vient d’acheter le pardon.

La musique composée sur ce livret est de Pierre-Louis-Philippe Dietsch, compositeur français né à Dijon en 1808, mort à Paris en 1865. Après des études musicales avec Reicha, il est contrebassiste au théâtre des Italiens, puis Maître de Chapelle à Saint Eustache et chef des chœurs de l’Opéra en 1840. Il en prend la direction de l’orchestre de 1860 à 1863. Il a composé de la musique religieuse (25 messes, un grand nombre de motets) mais est surtout passé à la postérité pour les démêlés qu’il a eus avec Wagner lors de la création de Tannhäuser qu'il dirigea à Paris en 1861. Bülow écrira de lui qu’il était « le chef d’orchestre le plus dénué de sens musical qui soit ».

Le Vaisseau Fantôme de Foucher et Dietsch a été crée à Paris à l’Académie Royale de Musique, le 9 novembre 1842 sous la direction de Habeneck,( créateur des Concerts du Conservatoire en 1828), soit quelques semaines avant la première du Fliegende Holländer à Dresde le 2 janvier 1843. Il a été donné onze fois jusqu’au 23 janvier 1843 et n’a jamais été repris depuis. Il ne semble pas que la partition ait été publiée. Un rapport de l’Académie Royale de Musique a analysé les raisons de cet échec : « La Commission regrette d’avoir à déclarer que la représentation du Vaisseau Fantôme a trompé son attente : elle n’a trouvé ni dans les décors, ni dans les costumes et autres accessoires ce caractère de grandeur et de magnificence par lequel doit se signaler notre première scène lyrique et dont le sujet ne pouvait se passer. Le genre fantastique impose des conditions qu’on ne saurait se dispenser de remplir. » Quant à la musique, Berlioz fait l’éloge de quelques passages mais elle a été jugée par la plupart des critiques plutôt ennuyeuse et pauvre au niveau mélodique.

Le livret de Foucher mérite t-il le jugement de Heine qui s’exprimant sur cette œuvre disait : « Je n’ai pas entendu cet opéra, mais j’ai eu l’occasion d’en regarder le livret. J’ai vu avec dégoût combien cette belle légende avait été défigurée par le texte français ». La réponse est probablement oui. On peut faire plusieurs griefs à ce livret. Tout d’abord le texte est littérairement assez pauvre et la poésie peu inspirée. A titre d’illustration, un exemple pris dans l’air de Minna au premier acte :

La foudre tonne !

Le flot bouillonne,

L’éclair sillonne

Un ciel d’airain,

Et son navire

Toujours chavire….

Le livret accumule tous les poncifs du genre qui servaient abondamment à cette époque. Foucher introduit des situations conventionnelles et des coups de théâtre qui n’existent pas dans le scénario de Wagner : la scène de beuverie entre matelots avec hymne au vin, l’entrée au couvent de l’amoureux déçu, le retour de Magnus alors qu’on vient de dire qu’il a disparu, le message aux vivants venant de l’au-delà, la blessure qui permet de révéler l’identité du marin maudit comme une sorte de Deus ex machina. Wagner au contraire commencera avec son livret du Fliegende Holländer à tourner le dos à ce fatras mélodramatique.

Enfin, le texte de Foucher manque de dimension dramatique. En faisant raconter à Minna dès le lever de rideau toute l’histoire du marin maudit et les conditions de sa rédemption, l’auteur épuise rapidement le ressort du drame. Wagner au contraire ménage ses effets. L’histoire de son Hollandais nous est révélée progressivement en trois étapes : tout d’abord par le Hollandais lui-même lors de son monologue du début du premier acte, puis par Senta dans sa ballade du deuxième acte et enfin à nouveau par le Hollandais au troisième acte. Wagner fait se dérouler l’action sous un voile de mystère. Il y a un crescendo dramatique qui n’existe pas ou pas au même niveau dans le livret de Foucher dont les personnages manquent de plus singulièrement d’épaisseur dramatique. Ce sont le plus souvent des marionnettes dont l’auteur tire les ficelles. Wagner au contraire crée des personnages profondément humains et émouvants qui vivent et souffrent devant nous, aidé sans doute qu’il a été par l’épreuve de la tempête essuyée entre Pillau et Londres et par son identification au Hollandais : lui aussi a été chassé de partout, lui aussi a été trompé par sa propre épouse.

La concision de l’action, sa progression dramatique, la psychologie des personnages sont traités avec une telle maîtrise que le Fliegende Holländer apparaît, malgré quelques concessions à la tradition, comme l’un des meilleurs livrets de son auteur.. Dans « Une communication à mes amis » il écrivait : « C’est avec le Hollandais Volant qu’abandonnant le métier de librettiste j’ai commencé la carrière de poète » . A partir de là commençait à se réaliser la prophétie de Jean-Paul Richter : « Un jour Apollon finira bien par accorder au même homme le génie poétique et le génie musical habituellement séparés. »

GF, 2010, tous droits réservés.

Photographies(c) DR.

Ce sujet a fait l’objet d’un exposé au Cercle Richard Wagner de Lyon. Le texte a été retravaillé pour Odb. L’auteur remercie Jean Cabaud et Henri Perrier de lui avoir fourni des documents sans lesquels ce travail n’aurait pas été possible.

Copyright © de ODB Opéra Tous droits réservés.