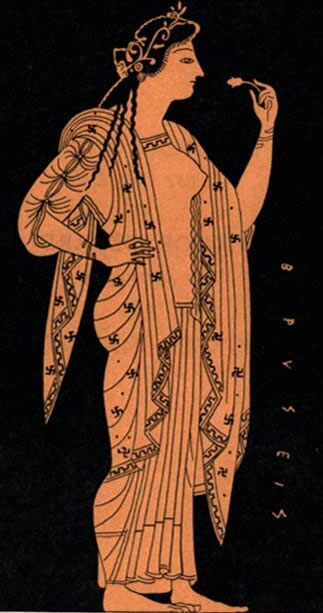

Chabrier 5 : Briséis, l'oeuvre inachevée

- Détails

- Publication : samedi 3 juillet 2004 00:00

Genèse

Briséis est l'œuvre qui occupa toute la triste fin de vie de Chabrier, entre 1888 et 1893. La syphilis avait insidieusement attaqué le système nerveux du compositeur, il lui était de plus en plus difficile de se concentrer, les sautes d'humeur se faisaient fréquentes, et violentes.

En juin 1890 le premier acte est terminé dans sa version piano-chant, en septembre dans sa version orchestrale, mais la progression de la maladie oblige Chabrier à travailler de façon de plus en plus irrégulière. Il se tourmente de ne pas pouvoir terminer la partition, l'idée tourne à l'obsession, il ne se sépare plus jamais du manuscrit.

Un de ses amis raconte «Dans les derniers temps de sa vie, Chabrier apportait de la Membrolle à Tours son manuscrit de Briséis (?) il ne s'en séparait jamais, même pendant le repas. Alors, il le mettait sur la table à coté de son assiette pour le remettre sous son bras, le déjeuner fini, et regagnait la Membrolle sans s'en être séparé.»

Chabrier écrit à Charles Lecocq : «Je me remets à Briséis, mais que c'est dur ! je crois que je me ramollis, je ne trouve que des foutaises ! nous allons pomper, mon pauv? vieux, pomper ferme ; il y a peut-être encore quelque chose à faire de mon sacré cerveau ».

Le 30 mars 1894, il envoie la lettre suivante à Vincent d'Indy :

«Mon cher Vincent,

Je désirerais vivement avant mon départ, avoir avec toi une entrevue sérieuse et définitive, au sujet de Briséis.

Mon œuvre pourrait être achevée assez facilement, grâce aux documents musicaux mis de côté et dont je devais me servir, et que je remettrai à toi seul. Nous partagerons les droits par parts égales entre nous deux. Depuis que j'ai commencé ce drame lyrique, je l'ai dédié à Madame Chabrier.

De tout cœur à toi»

Un mois après la mort de Chabrier, d'Indy se récusa et s'en expliqua au fils du compositeur, le 5 octobre 1894 :

«Mon cher Marcel, vous savez la profonde affection que je portais à votre père, j'espère donc que vous ne m'attribuerez aucune mauvaise pensée si je viens vous dire tout franchement et amicalement qu'il m'est impossible de songer à être celui qui achève Briséis?Lorsque votre pauvre père m'a demandé au mois de décembre dernier de «l'aider» à orchestrer Briséis, j'ai répondu que je le ferais avec joie, sachant bien qu'il était incapable de travailler alors, et conscient que je me chargeais de l'instrumentation de deux actes au moins (un travail d'un an ou un an et demi) ; mais bien entendu, lui ai-je dit, que je ne ferai qu'orchestrer et qu'il n'y a plus de composition à faire, ce qui me serait impossible pour des raisons d'art et de tempérament. A ce moment, je ne me doutais pas de l'état dans lequel était l'ouvrage et lorsque j'ai pu le constater moi-même (en avril dernier, la dernière fois que j'ai vu le pauvre Emmanuel) que l'œuvre n'était même pas à moitié esquissée?je n'ai pas eu le cœur devant ces deux malades, car votre mère l'était certainement aussi alors, de leur faire le chagrin d'un refus formel, ce que j'aurais dû peut-être faire? et comme votre pauvre père disait toujours : « Mais il me semble que j'avais composé plus de musique que ça?on doit me l'avoir perdue? » ; je lui ai dit : « Eh bien, tâche de retrouver ce que tu avais écrit et d'esquisser ce qui manque, alors je te promets d'orchestrer le tout, fût-ce même des notes esquissées, pourvu bien entendu que la musique soit faite » - votre mère a été témoin que ce sont mes propres paroles.

Mais la musique de cette œuvre n'est pas faite, et, selon moi, ne peut l'être, car quel est le musicien qui pourra arriver à assimiler absolument son tempérament à l'esprit primesautier, original et inattendu qu'était votre pauvre père(?) je déplorerais que Briséis fût achevée, ce qui en existe peut parfaitement être joué et chanté dans les concerts et aura ainsi un grand intérêt (?) j'espère, mon cher ami, que vous ne m'en voudrez pas de ce refus, malgré ce qu'on pourra dire car, sachez-le, je crois bien que peu de gens ont aimé votre pauvre père et ses œuvres comme je les ai aimés et que, toutes les fois qu'il s'agira de mettre ses œuvres en avant et de les faire connaître là où elles ne le sont pas encore, même au détriment des miennes, je n'hésiterai pas à le faire comme je l'ai déjà fait du reste.»

Les héritiers de Chabrier s'adressèrent à d'autres compositeurs : Bruneau, Debussy, Mariotte, Enesco, Ravel?tous déclinèrent la proposition. Briséis restera à jamais inachevée.

Ces musiciens à qui l'on avait demandé de terminer l'opéra avaient eu raison de refuser, car même incomplet, le premier acte forme un tout cohérent qui peut parfaitement être monté seul. La première audition en concert eut lieu aux concerts Lamoureux le 13 janvier 1897, encadré par l'ouverture de Gwendoline et España, et la création à l'opéra de Paris en 1899.

La musique

Pour comprendre la musique de Briséis, il suffit de laisser la parole à son compositeur, qui écrivit à Charles Lecocq :

«Je continue à fourrager dans le 2ème de Briséis, et vous verrez que ça devient méticuleux et long et difficile de leitmotiver tout un orchestre sous la déclamation ; leitmotivs déjà entendus dans leur plénitude et qu'il faut ? faut-il, lacérer, torturer et répéter bien souvent ; ça me donne beaucoup de mal et il est évident que ça donne une grande unité à l'ensemble de l'ouvrage, mais comme je veux être clair quand même, il faut vraiment trimer, je vous l'assure !».

En effet, une vingtaine de thèmes se déroulent et s'entrecroisent tout au long de l'œuvre : thème des personnages bien entendu, Hylas, Briséis ou Thanastô ont chacun le leur, mais également thème du voyage, du serment d'amour, de l'amour éternel au-delà du trépas, d'Eros, du paganisme général, etc.

Mais la musique, tissée de cette trame si savante, reste puissamment lyrique, au point que Chabrier, effrayé, se demandait s'il n'avait pas écrit quelque chose de «pompadour et pommadeux», ce que l'œuvre n'est certes pas, elle est tout au contraire incroyablement sensuelle et passionnée, et débute d'ailleurs par un duo d'amour qui dure la moitié de l'acte. Opéra d'amour, opéra des sens, d'Eros et du bonheur primitif?de la passion à l'état pur.

Le livret

Le livret est hélas encore une fois de l'incontournable Catulle Mendès, mais il aligne moins de situations ridicules que celui de Gwendoline.

L'action se situe à Corinthe, aux premiers temps du christianisme.

Hylas (ténor), pauvre pécheur, veut, pour obtenir la main de Briséis (soprano), affréter un bateau et partir faire fortune en Syrie. Il vient dire adieu à sa fiancée, avec laquelle il échange «par l'auguste Kypris, reine des destinées», des serments d'amour éternel.

La mère de Briséis, Thanastô (mezzo), récemment convertie au christianisme, est mourante, en proie à d'atroces souffrances. Briséis déclare à sa mère qu'elle serait prête à donner sa vie pour la guérir.

Un catéchiste (baryton) s'approche de la demeure. Les serviteurs tentent de le chasser, protestant contre ce nouveau «dieu pensif, à qui plaît la douleur (?) c'est par le jeûne et les tourments qu'on gagne de s'asseoir à la droite du Père ; il déteste l'hymen prospère et les caresses des amants. Jeunesse, espoir, beauté, toutes les douces choses se fanent dans ses mains, et la terre sera pour les tristes humains comme un jardin sans rose». Le catéchiste pénètre dans la maison et s'entretient avec Thanastô. Celle-ci annonce à Briséis qu'elle l'a vouée non seulement au baptême, mais aussi à la consécration, en échange de sa propre guérison. Briséis est déchirée entre son devoir filial et son amour pour Hylas. Elle accepte néanmoins de prendre le voile.

Au deuxième acte, Hylas, naufragé, échoue à l'endroit même où se déroule la cérémonie de consécration de Briséis. Il éclate en amers reproches. Sa fiancée lui promet de revenir l'épouser d'ici deux jours, en même temps qu'elle jure à sa mère de consacrer toute son existence terrestre au Christ. Une fois Hylas éloigné, et dès la fin de la cérémonie, Briséis se poignarde.

Au troisième acte, Hylas attend Briséis pour célébrer leurs noces. C'est son fantôme qui arrive et lui montre le chemin jusqu'au tombeau, dans lequel Thanastô les trouve le lendemain, tous deux morts et enlacés.

C'est peu de dire que la religion chrétienne est durement traitée dans ce livret.

Le catéchiste a tout d'un moine de l'inquisition, les motivations de Thanastô, au nom si proche de Thanatos, n'ont rien de réellement religieux, car son prosélytisme est avant tout égoïsme, la religion est présentée sous un jour aride, en opposition avec le paganisme naïf des serviteurs de la maison de Briséis et des jeunes filles sensuelles qui recueillent Hylas naufragé.

Cette conception est plus compréhensible si l'on sait que Catulle Mendés s'est inspiré d'un grand poème dialogué qu'Anatole France publia en 1876 : Les Noces corinthiennes. Quelques années plus tard, ce même écrivain consacrera une autre de ses œuvres à la description de la lutte entre paganisme et chrétienté, qui sera mise en musique l'année même de la mort de Chabrier. Si ce n'est en musique, du moins en littérature, Briséis est la sœur aînée de Thaïs.

Unique enregistrement disponible commenté

Jean-Yves OSSONCE ( CD HYPERION, 1994)

Les précédents volets de cette série sur Chabrier s'intitulent :

Chabrier le fantasque, Quand Chabrier s'amuse, La « musique wagnérienne » : le cas Gwendoline,

Le Roi malgré lui, à l'ombre d'España.

Texte rédigé par Catherine Scholler, Juin-Juillet 2004.

Copyright © de ODB Opéra Tous droits réservés.