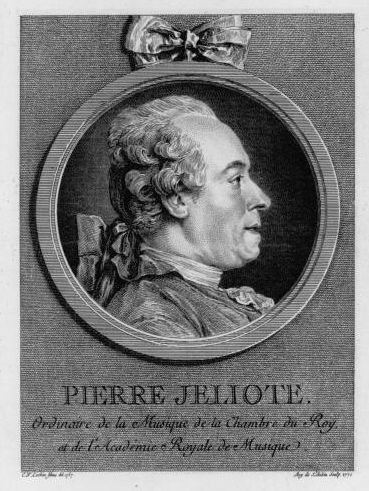

Pierre Jélyotte (1713-1797)

- Détails

- Publication : dimanche 29 mars 2009 00:00

Photographie © DR

Le Platée et Zoroastre de Rameau

« Un caractère d'une autre trempe, et aussi aimable à sa manière, était celui de Géliote : doux, riant, amistoux, pour me servir d'un mot de son pays qui le peint de couleur natale, il portait sur son front la sérénité du bonheur, et en le respirant lui-même, il l'inspirait. En effet, si l'on me demande quel est l'homme le plus complètement heureux que j'aie vu en ma vie, je répondrai : c'est Géliote. Né dans l'obscurité, et enfant de chœur d'une église de Toulouse dans son adolescence, il était venu de plein vol débuter sur le théâtre de l'Opéra, et il y avait eu le plus brillant succès : dès ce moment, il avait été et il était encore l'idole du public. On tressaillait de joie dès qu'il paraissait sur la scène; on l'écoutait avec l'ivresse du plaisir, et toujours l'applaudissement marquait les repos de sa voix. Cette voix était la plus rare que l'on eût entendue, soit par le volume et la plénitude des sons, soit par l'éclat perçant de son timbre argentin. Il n'était ni beau ni bien fait, mais pour s'embellir il n'avait qu'à chanter; on eût dit qu'il charmait les yeux en même temps que les oreilles.

Les jeunes femmes en étaient folles : on les voyait, à demi-corps élancées hors de leurs loges, donner en spectacle elles-mêmes l'excès de leur émotion; et plus d'une des plus jolies voulait bien la lui témoigner. Bon musicien, son talent ne lui donnait aucune peine, et son état n'avait pour lui aucun de ses désagréments. Chéri, considéré de ses camarades, avec lesquels il était sur le ton d'une politesse amicale, mais sans familiarité, il vivait en homme du monde, accueilli, désiré partout. D'abord c'était son chant que l'on voulait entendre, et pour en donner le plaisir il était d'une complaisance dont on était charmé autant que de sa voix. Il s'était fait une étude de choisir et d'apprendre nos plus jolies chansons, et il les chantait sur sa guitare avec un goût délicieux ; mais bientôt on oubliait en lui le chanteur pour jouir des agréments de l'homme aimable; et son esprit, son caractère lui faisaient dans la société autant d'amis qu'il avait eu d'admirateurs. Il en avait dans la bourgeoisie, il en avait dans le plus grand monde; et partout simple, doux et modeste, il n'était jamais déplacé.

Il s'était fait par son talent, et par les grâces qu'il lui avait obtenues, une petite fortune honnête ; et le premier usage qu'il en avait fait, avait été de mettre sa famille à son aise. Il jouissait, dans les bureaux et les cabinets des ministres, d'un crédit très considérable, car c'était le crédit que donne le plaisir; et il l'employait à rendre, dans la province où il était né, des services essentiels. Aussi y était-il adoré. Tous les ans il lui était permis, en été, d'y faire un voyage, et de Paris à Pau sa route était connue ; le temps de son passage était marqué de ville en ville; partout des fêtes l'attendaient; et à ce propos je dois dire ce que j'ai su de lui à Toulouse avant mon départ. Il avait deux amis dans cette ville, a qui jamais personne ne fut préféré ; l'un était le tailleur chez lequel il avait logé, l'autre son maître de musique lorsqu'il était enfant de chœur. La noblesse, le parlement se disputaient le second souper que Géliote ferait à Toulouse; mais pour le premier, on savait qu'il était invariablement réservé à ses deux amis.

Homme à bonnes fortunes autant et plus qu'il n'aurait voulu l'être, il était renommé pour sa discrétion, et de ses nombreuses conquêtes on n'a connu que celles qui ont voulu s'afficher. Enfin, parmi tant de prospérités, il n'a jamais excité l'envie, et je n'ai jamais ouï dire que Géliote eût un ennemi. »

Ainsi Marmontel faisait-il le portrait de Jélyotte dans ses Mémoires. (Livre IV)

La carrière du chanteur dura environ 22 ans : engagé à l’Académie royale de musique en 1733, il la quitta en 1755. « De 1733 jusqu’à son départ de l’Opéra de Paris en 1755, Jélyotte chanta 46 personnages dans 41 ouvrages (36 créations et cinq reprises) et se vit confier des rôles importants dans treize des seize compositions de Rameau montées pendant cette période. » (Nizam P. Kettaneh, traduit par David Ylla-Somers, notice Naxos, 2007)

Cependant il continua se produire jusqu’en 1763 à la Cour et quelques années après lors de concerts privés.

« Pierre, fils légitime de Joseph de Jeliote et de Magdelaine de Mauco », comme le précise l’acte de baptême, est né le 13 avril 1713 à Lasseube en Béarn. Son nom véritable n’est pas Jeliote (comme il est écrit dans l’acte), mais Grichon, comme l’ Indépendant des Basses-Pyrénées des 19, 20 et 21 mars 1901 indique : «Comme on le verra plus loin, dit l'auteur, dans la notice généalogique, l'ancien nom patronymique de la famille du chanteur était Grichon. Le surnom de Jeliote lui venait d'une maison, sise dans le village de Larriugran de Lasseube, et qui appartenait, dès la seconde moitié du XVI e siècle, aux Grichon. Vers la fin du XVIIe siècle ceux-ci ne furent guère connus que sous l'appellation de Jeliote. Ces substitutions de noms, très fréquentes en Béarn, étaient d'ailleurs conformes aux usages de la province. »

Joseph de Grichon (alias de Jeliote) était né à Lasseube, le 13 novembre 1681. Il fut jurât de cette commune et y épousa, le 5 juillet 1710, Magdeleine de Mauco, fille de Pierre de Mauco et de Jeanne de Caselong, d'Oloron. Le Patriote des Pyrénées du 14 mars 1901 détaille, « Mauco est le nom d'une maison qui se trouve encore sur la route de Lacommande, à 2 kilomètres de la ville. Le nom de Jeliote se trouve, dit-on, écrit sur une pierre de la façade. Le père du chanteur mourut à Lasseube, le 16 janvier 1767, à l'âge de 85 ans. Son épouse, Magdeleine décéda au même endroit, le ler mai 1763, à l'âge de 82 ans, environ. » Le couple avait eu six enfants, quatre garçons et deux filles, dont le chanteur fut le second.

Il est dit que le père de Pierre Jélyotte était marchand de laines, et on ajoute généralement que la famille était peu aisée. Si on ne sait rien des jeunes années de Pierre, il se fit sans doute remarquer asse vite pour la qualité de sa voix, puisqu’il entra assez jeune comme enfant de chœur à l'église Sainte-Catherine de Lasseube. Il quitta pour aller à la chapelle de Betharram (lieu de pèlerinage localement célèbre). La congrégation y entretenait une excellente maîtrise qui se justifiait par l’afflux des pèlerins. Devenu pensionnaire, Pierre Jélyotte reçut une solide instruction intellectuelle et musicale. Un de ses oncles maternels l’envoya sans doute alors poursuivre ses études à la maîtrise de la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, tout en l’aidant financièrement.

A Toulouse, Jélyotte (également orthographié « Géliot », « Gélyotte », « Jéliot » et « Jéliot »). étudia non seulement le chant, mais aussi le clavecin, l'orgue, le violon, la guitare, et la composition. Son habileté sur divers instruments le servit pour la suite de sa carrière, comme on le vera.

En 1731, Jélyotte refusa deux postes d’organiste dans la région. (« Je suis persuadé que vous avez eu du plaisir de ce que M. Marquez ne voulut point que je me retirasse pour occuper l'orgue de Dax ni celui d'Oloron. », écrivit-il à son oncle). Cette même année, il chantait déjà en haute-contre dans la chapelle.

On ne sait ni de quelle façon ni précisément comment il fut recruté à l'Académie royale de musique, mais on s’accorde à écrire que le prince de Carignan, fils d'Emmanuel-Philibert de Savoie, fut responsable de cet engagement. Il était alors inspecteur général de l’Opéra. Fut-ce par le biais d’une recommandation ? Quoi qu’il en soit, on retrouve Jélyotte à Paris au début 1733.

Avant de pouvoir se produire sur scène, Jélyotte chanta en mai 1733 au Concert spirituel. Malgré son grand succès, il ne fit jamais partie de ses effectifs.

C'est peu de temps après cet essai qu'il se montra à l'Opéra, dans une reprise des Fêtes grecques et romaines de Colin de Blamont, qui eut lieu le 11 juin. Ce début était modeste : il tint le rôle d'« un Grec », auquel cependant on donna quelque importance, puisqu'à son intention on ajouta quatre vers à l'air qu'il avait à chanter, comme le précise Mercure de France de juin 1733.

«L'Académie royale de musique continue toujours avec grand succès les représentations du ballet des Fêtes grecques et romaines. Jamais reprise d'opéra n'a été plus brillante ni plus applaudie. Les Dlles Antier, Le Maure et Petitpas s'y distinguent dans les rôles qu'elles jouent, avec toute l'intelligence et la justesse possible, de même que les Srs Tribou et Chassé. Au divertissement du premier acte, le Sr Jéliot, avec sa voix admirable d'haute-contre, chante l'air suivant, dont les quatre derniers vers sont ajoutez... ».

Quelques mois plus tard, le 1er octobre 1733, le débutant tint le rôle de l'Amour dans le prologue de la première tragédie en musique de Rameau, Hippolyte et Aricie. Il y participait également au fameux trio des Parques.

Le 19 novembre 1733, il chanta le rôle du Sommeil dans le prologue d’Issé de Destouches (livret d’Houdar de La Motte)

Malgré ces apparitions relativement épisodiques, une lettre de novembre 1733 envoyée à son oncle, « Monsieur Mauco, négociant à Oloron, en Béarn», témoigne de l'entregent qu'il a déjà dans la société parisienne.

« Mon très honoré oncle,

J'attendois des nouvelles de M. Lamy pour vous répondre ; mais, attendu que je n'ay pas pu le voir dans deux ou trois voyages que j'ay faits à Versailles, et que l'affaire pour laquelle je vous écris est très pressante, je me suis pressé de vous en instruire. Je suis cependant très persuadé que M. Lamy n'aura pas manqué de vous envoyer tout ce que vous nous aviez demandé.

En arrivant avant-hier de Fontainebleau, où je dois me rendre encore demain au soir, un de mes amis vint me dire qu'on avoit déplacé ou qu'on déplaceroit bientôt celuy qui a l'entrepôt du tabac d'Oloron ; si cet employ vaut quelque chose et qu'il puisse convenir à mon père, il me sera très facile de l'obtenir ; mandez-moy, s'il vous plaît, après ma lettre reçue, ce que vous pensez là-dessus après vous être informé du produit. Mandez-moy aussi s'il y a quelque autre employ dépendant des fermes qui puisse luy convenir, parce que, s'il en venoit à vaquer quelqu'une, je pourrois la luy procurer, étant bon amy des personnes de qui cela dépend ; que cela ne l'empêche point de prendre l'entrepôt qui est vacant, supposé que cela lui convienne. Pour ce qui est de mon frère, je le placeray facilement à Paris, et pour le plus tard au commencement du printemps. Je n'ay pas le temps à présent de lui écrire non plus qu'à ma mère. Je m'acquitteray de ce devoir d'abord après mon retour de Fontainebleau. Je n'ay rien tant à cœur que de leur être bon à quelque chose et de vous assurer, mon cher oncle, que je suis avec tout le respect possible,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

JÉLIOTE

Je vous prie d'assurer de tous mes respects ma chère tante et toute ma famille. »

Au début de l'année 1734 et le 9 février 1734, Jélyotte reprit les Fêtes grecques et romaines, augmentées d'une nouvelle entrée, La Fête de Diane, dans laquelle il interprète Périandre, en face de la Mélisse de Mlle Petitpas. Le Mercure rendit compte de la « satisfaction du public »

Il effectua la reprise de divers ouvages : le 11 Mars 1734, Pirithoüs de Mouret (la Discorde, un Songe, l'Oracle) ; le 19 octobre 1734, Philomèle de La Coste (le chef des Génies, un Matelot) ; le 27 mai 1734, les Eléments de Delalande et Destouches (Mercure), etc... (On complètera cette liste volontairement brève par la consultation du Dictionnaire des théâtres de Paris des frères Parfait).

Il créa le 22 juillet 1734, le rôle de Zéphyre dans l'opéra de Duplessis, les Fêtes nouvelles (22 juillet). On garde également la trace d’une représentation donnée pour la capitation des chanteurs, une reprise d'Issé du 5 avril 1734, où Jélyotte chanta un air italien.

L'année 1734 marque également son introduction dans les Concerts de la Reine, qui l'emploiera comme chanteur et comme compositeur durant quelques vingt ans.

François-Séraphin Delpech. « Costume de Jélyotte dans Les Grâces, opéra de Mouret »

Photographie © DR

L'année 1735 témoigne d’une montée en puissance dans ses emplois : Si pour Achille et Déidamie de Campra (24 février), il est cantonné à un petit rôle de berger italien, dans Les Grâces de Mouret (5 mai), il chante un rôle plus important, celui de Léonce en même temps que de celui du Plaisir. Enfin, dans les Indes galantes de Rameau (23 août), il interpréta ceux de Valère et de Don Carlos.

Boissy célébra à sa façon ce succès ramiste :

« Il est, quand je me les rappelle,

Certains moments, Dieux ! Quels moments !

Entendit-on jamais une voix aussi belle ?

Où suis-je ? et qu'est-ce que j'entends ?

Ah ! c'est un dieu qui chante. Écoutons ; il m'enflamme.

Jusqu'où vont les éclats de son gosier flatteur?

Sur l'aile de ses sons je sens voler mon àme,

Je crois des immortels partager la grandeur.

La voix de ce divin chanteur

Est tantôt un Zéphir qui vole dans la plaine,

Et tantôt un volcan qui part, enlève, entraîne.

Et dispute de force avec l'art de l'auteur. »

Ces Indes Galantes marquent l'essor de la véritable notoriété de l’interprète. Il est certes empêché dans ses emplois par Tribou, mais il va petit à petit marcher sur son terrain, pour lui succéder en 1742, lors de la retraite de son aîné.

Il est néanmoins déjà un favori du public, comme en atteste le Mercure de France de décembre 1736 :

« Le 20 décembre, l'Académie royale de musique donna la dernière représentation du ballet de l'Europe galante, et le 27 elle remit au théâtre celui des Indes galantes, avec un concours extraordinaire, pour être joué alternativement avec Médée el Jason. Le sieur Jeliot, qui avoit été absent pendant quelque temps, joue dans l'acte des Sauvages et chante le même rôle qu'il avoit déjà joué au mois de mars dernier avec beaucoup d'applaudissement; car on avait une très grande ardeur de le voir, ce qui contribue encore au concours que ce ballet attire. »

Pour la reprise de 1736 des Indes Galantes, Jélyotte reprend Valère et Don Carlos, mais crée également Damon, dans la nouvelle entrée des Sauvages. Le succès est remarqué.

La chance de Jélyotte vient avec le retrait progressif de Tribou qui lui cède un certain nombre de rôles. On le trouve donc dans Mercure (les Éléments), Pelée (Thétis et Pelée) et puis Atys (7 novembre 1740). Selon les frères Parfait, «L'Académie royale de musique termina cette année (1738) son spectacle par la reprise de l'opéra d'Alys. Jelyot, après une longue absence, reparut dans ce rôle et y reçut mille applaudissemens. »

Il créa néanmoins divers rôles secondaires dans des opéras nouveaux : les Voyages de l'Amour de Boismortier (L’Amour, 6 avril 1736), Les Romans de Jean-Baptiste Niel (Un Génie, 23 août 1736), le Triomphe de l'Harmonie (François Lupin Grenet, 9 mai 1737). Ou encore dans les Caractères de l'Amour (Colin de Blamont), le Ballet de la Paix (Francoeur/Rebel), Zaide, reine de Grenade (Royer), les Fêtes d'Hébé (Thélème, Mercure, 21 mai 1739)

A la retraite de Tribou, Jélyotte passa pleinement au « grand emploi » et créa son premier grand rôle, le Dardanus de Rameau (19 novembre 1739), en face de l'Iphise de Mlle Pélissier. Le succès pour les interprètes fut immense, même si l'oeuvre suscita des polémiques.

Notons aussi pour le 21 avril 1739, la reprise du Polydore de Jean-Baptiste Stuck, avec « des changements et des augmentations », où il chanta « Un Triton » ou bien encore la reprise très remaniée de Pyrame et Thisbé de Francoeur et Rebel, le 26 janvier 1740 (Ninus) et le 17 mars 1740 une reprise du Jephté de Pignolet de Montéclair ; Jélyotte y fut Ammon.

Le 8 novembre 1740, Jélyotte reprit l'Amadis de Gaule de Lully, ce qui donna lieu à une satire sur l'air de « Sortons d'esclavage » :

« Quels chants pleins de charmes !

Amadis, vous remportez,

Tout vous rend les armes.

Amadis, vous l'emportez

Sur les nouveautez.

Calmons nos allarmes ;

Le bon goût est rétabli,

Rameau rend les armes.

Le bon goût est rétabli,

Tout cedde à Lully. »

Quelques soient les polémiques musicales, le statut d'interprète de Jélyotte n'était plus discuté ; il créa donc de nombreux ouvrages, dont voici une liste succincte :

17 avril 1741 : Cambyse dans Nitétis de Mion

(Il interpréta également Apollon dans Issé de Destouches, le 14 novembre 1741, au Palais Royal)

30 janvier 1742 : Colin dans les Amours de Ragonde de Mouret

10 avril 1742 : Alcidon dans Isbé, de Mondonville

(La même année eut lieu la reprise des Eléments dans lesquels Jélyotte chantait Arion et celle d’Hippolyte et Aricie, où il interprétait cette fois le rôle d’Hippolyte, et Phaéton de Lully dans lequel il interpréta le rôle-titre. En mars 1743, il se produisit dans Télamon dans l’Hésione de Danchet))

23 avril 1743 : Emire, le Dieu du Jour dans le Pouvoir de l'Amour, de Royer

20 août 1743 : Licas, Iphis et Agénor dans les Caractères de la Folie de Bury

(Le 22 octobre 1743, il participa à la reprise de Callirhoé dans le rôle d’Agénor)

11 juin 1744 : Valère, Léandre dans l’École des Amants, de Niel

14 et 15 novembre 1744 : Premier Prêtre dans les Augustales, de Rebel et Francœur (ouvrage de circonstance qui fêtait la convalescence du roi)

31 mars 1745 : Platée (rôle-titre)

10 août 1745 : Zélindor dans Zélindor, roi des Sylphes de Rebel et Francœur

12 octobre 1745 : Alcide et Antiochus dans les Fêtes de Polymnie, de Rameau

27 novembre 1745 et 19 avril 1746 : Trajan dans le Temple de la Gloire de Rameau (qui n'obtint aucun succès public en ce qui concerne l'oeuvre)

Comme si son emploi du temps de 1746 n’était pas assez chargé, le 4 octobre Jélyotte créa Glaucus dans le Scylla et Glaucus de Leclair.

Les activités de Jélyotte s'exercèrent aussi dans le domaine de la composition : Il composa pour les fêtes du mariage du Dauphin, une comédie-ballet en trois actes, avec intermèdes de chant et de danses, intitulée Zélisca ou L'Art de la Nature, dont le librettiste était La Noue. Elle fut représentée le 10 mars 1746 devant la cour, à Versailles par les artistes de la Comédie-Française, qui dirent le texte en prose. Les intermèdes chantés furent interprétés par Chassé, Poirier et Mlles Fel, Lemaure et Bourbonnais. Mlle Salle et Camargo dansèrent.

Le Mercure de France en rendit compte :

« Le jeudi 3 de ce mois [de mars 1746] on a représenté sur le théâtre de Versailles Zélisca, comédie-ballet en trois actes, avec des intermèdes mêlés de chants et de danses. Cette pièce est de M. de La Noue, acteur François, connu par des succès, tant sur son théâtre, où il a donné Mahomet second, que sur celui des Italiens, où il a produit le Retour de Mars, petite comédie semée de traits enjoués et fins. La musique des intermèdes est de M. Jeliotte, excellent acteur de l'Académie royale de musique; on a souvent vu sur le Théâtre-François et sur l'Italien- des acteurs devenus auteurs, mais le théâtre lyrique n'en avoit point encore produit qui réunit les deux talens. M. Jeliotte, si acccoutumé à enlever tous les suffrages quand il exécute et embellit les ouvrages des autres, a reçu comme auteur les applaudissemens qu'on lui prodigue chaque jour comme acteur; sa musique a plu universellement aux gens de goût, et même "elle a réuni les suffrages des partisans des deux différentes sectes qui se sont introduites dans la musique depuis un certain tems. En général elle est agréable sans être commune, neuve sans être bizarre, et travaillée sans être confuse. L'exécution a parfaitement bien répondu au mérite de l'ouvrage, et "s'il faut donner de justes éloges à ceux qui l'ont exécuté, il ne faut pas moins louer l'attention du compositeur qui, travaillant pour les voix qu'il employoit, a sçu se proportionner à leur étendue et à leurs différentes propriétés. Cet exemple, et le succès qui l'a suivi, sont une grande leçon dont tous les compositeurs devroient profiter. Il n'est que trop ordinaire de les voir négliger absolument cette partie ». (Mars 1746)

Selon les Anecdotes dramatiques, le roi y prit grand plaisir et le fit savoir aux auteurs. Cependant, l'oeuvre ne fut pas reprise à Paris.

Outre ses activités à l'Opéra et à la cour comme chanteur, Jélyotte faisait partie de la musique du roi comme instrumentiste. Le duc de Luynes, dans ses Mémoires (avril 1745), précise :

«Le nommé Jéliotte, haute-contre de l'Opéra, fort connu par la beauté de sa voix, a obtenu à la musique du roi une place de maître de guitare. Cet instrument n'est plus d'usage, et la place étoit restée sans être remplie. Jéliotte, qui est grand musicien et qui joue de toutes sortes d'instruments, faisoit avant-hier le premier violon à la chapelle. »

Comme on l'a dit plus haut, Jélyotte faisait aussi partie des Concert de la Reine, qui se réunissait plusieurs fois par semaine. On y donnait des opéras entier, et Jélyotte y aurait chanté, durant toutes ces années, Atys, Armide, Amadis de Gaule, Scandeiberg, Callirhoé, L'Europe galante, Iphigénie en Tauride, Thétis et Pelée, Issé, Tancrède, les Éléments, etc. Il était aussi guitariste à la Musique du Roi.

Pour finir de mentionner ses activités de concert, il se produisit également chez Mme de Pompadour (dont il fut le professeur de chant), et fit partie de l'orchestre de son théâtre des Petits-Appartements comme violoncelliste... Luynes, écrit pour le 12 avril 1748 dans ses mémoires : «Hier et aujourd'hui, il y a eu chez Mme de Pompadour une espèce de concert spirituel dans son grand cabinet. Le roi n'y vint point hier; aujourd'hui il est venu vers la fin. Hier on exécuta le Miserere à grand chœur de M. de Lalande ; ensuite Géliote chanta un petit motet qu'il a composé. »

Ces multiples activités avaient leurs avantages : Jélyotte profita de sa position à la cour pour faire redonner sa Zélisca, le 6 mai 1751. Il y fut aidé par le duc de la Vallière, directeur général du théâtre de la Marquise.... et mari complaisamment aveugle. Son épouse fut l'une des maîtresses de Jélyotte.

«La nouvelle duchesse de Luxembourg a résolu de tenir une bonne maison cet hiver à Paris , et pour cela il y faut de beaux esprits ; elle a obligé madame de la Vallière à renvoyer Jélyotte , chanteur de l'Opéra. Le duc de la Vallière a dit à Jélyotte : « Quoique vous ne soyez plus désormais ami de ma femme, je veux que vous n'en soyez pas moins des miens; nous vous aurons quelquefois à souper. » On a choisi un autre amant pour cette duchesse, c'est le comte le Bissy ; et pour décorer la société il a été résolu de le faire de l'Académie française » (Correspondance de Mme du Deffant)

On lui a attribué, entre autres, des liaisons avec la duchesse de La Vallière, la maréchale de Luxembourg et Mme de Jully, belle-fille du fermier général La Live de Bellegarde et belle-sœur de M me d'Épinay, qui, dans ses mémoires (chap. VI), revient assez longuement sur les amours du chanteur. Elle en profite pour tracer un portrait rapide de l’homme en société : «Une chose m'étonne, et je n'y entends rien. Jélyotte, fameux chanteur de l'Opéra, s'est installé chez madame de Jully pendant l'hiver dernier. Il a un ton, une aisance à laquelle je ne me fais point. Je sais qu'il y a nombre de bonnes maisons où il est reçu; mais cela m'est toujours nouveau, et quand il perd vingt louis au brelan, je ne puis m'empêcher d'être étonnée qu'on les prenne. Il est réellement d'une société très agréable; il cause bien, il a de grands airs, sans être fat, je suis même persuadée qu'il parviendrait à le faire oublier s'il n'était pas forcé de l'afficher trois fois la semaine . »

La vogue de Jélyotte ne se traduisait pas que par ses bonnes fortunes. Il chantait dans de nombreux concerts privés, dans la plus haute aristocratie. Qu'il ait fait partie des familiers du Prince de Conti n'est donc en rien étonnant.

Cet agenda surchargé se traduisit inévitablement par des maladies et indispositions diverses : on en garde trace par les annulations ou remplacements effectués : par exemple, le retard pris pour la reprise en 1747 des Fêtes d’Hébé. Les applaudissements saluent tout de même sa performance, même si Grimm se montre plus circonspect : « Notre divine haute-contre Jélyotte y ravit tout le monde. Quelques personnes de bon goût croient pourtant que son chant est trop lâché et un peu mignard ; il n'est pas bien loin du précieux. Ce qui est sur, c'est que ce qui plait en lui déplaît en un autre. »

Bornons nous pour l’année 1747 à mentionner sa présence dans une reprise de L’Europe Galante (Campra) dans Octavio (en mai) et à indiquer qu’on retrouve aussi Jélyotte dans Daphnis et Chloé, de Boismortier (8 septembre 1747), et dans L’Année galante, de J-C Mion (février puis avril 1747). Dans ces trois ouvrages il a pour partenaire Mlle Fel, et c'est encore avec elle qu'il se produit dans un nouvel opéra de Rameau, Zais . (29 février 1748)

En 1748 ( ?), une autre maladie interrompit les représentations des Fêtes de l'hymen et de l'amour, où il chantait Osiris et Arvéris. On sait également que remplaçant Rebel comme chef d’orchestre au théâtre des Petits- Appartements, il fut suffisamment malade pour que les feuilletonistes le relatent. «La plus grande nouvelle de Paris, après celle de la guerre, est l'indisposition de votre ami Jéliot; son joli gosier a crachoté du sang; l'alarme a été chaude; rassurez-vous, il est mieux; les femmes commencent à le voir, il les reçoit dans sa robe de chambre, il leur donne à souper. Je connois une duchesse qui bout d'impatience de lui être présentée ; il est absolument de bon air d'avoir soupe chez lui. Le roi lui a fait présent d'une boite d'or, dont la façon seule est pour le moins de quinze cens livres : c'est qu'il avoit battu la mesure à l'orchestre des petits cabinets dans les divertissemens de ce carnaval». (Les Cinq années Littéraires ou Lettres de M. Clément... La Haye, 1754. Lettre du 15 Avril 1748 )

Photographie © DR

Jélyotte, fidèle à son compositeur emblématique, Rameau, parut successivement dans trois de ses ouvrages : Pygmalion, Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour, et Nais.

Cet enchaînement de créations marqua les esprits, comme en témoigne cette remarque : « Nous devons remarquer une singularité qui regarde M. Rameau. Depuis le printems de l'année dernière, on a joué les Talens lyriques, Zaïs, les Fêtes de amour et de L’Hymen, Pygmalion, Platée et Nais. Jusqu'à présent, il n'étoit arrivé à aucun autre de nos musiciens de voir six de leurs ouvrages se succéder ainsi au théâtre dans le cours d'une année » (Mercure de France , mai 1749)

La prééminence du compositeur gênait et provoquait des rumeurs. On put donc lire qu’ « On prétend, dit-il, que M. d'Argenson, qui a actuellement l'Opéra dans son département, s'est expliqué aux directeurs et leur a signifié qu'il ne voulait pas qu'on donnât plus d'un opéra de Rameau par an ; les partisans de sa musique sont furieux de cet ordre et publient que ce ministre veut faire tomber l'Opéra, que ce grand génie soutient lui seul, dans le dessein de l'ôter aux directeurs actuels pour le donner à Rebel, Francœur et Jélyotte, qu'il protège. On ajoute que Rameau est piqué jusqu'au vif, jure de ne plus travailler, et que même il a retiré une tragédie de lui et de Cahusac, qu'il avait donnée pour cet hiver. » (Journal de Collé, juillet 1749)

La direction de l’Opéra changea cependant et mit au théâtre le Carnaval du Parnasse, de Mondonville, le 23 septembre 1749. Jélyotte y chantait un Berger (prologue) puis « Apollon déguisé en Berger ». La richesse des décorations et l’excellence du ballet firent également beaucoup pour le succès de l’ouvrage.

Peu après, Jélyotte et Chassé, Mlle Fel et Chevalier se retrouvent pour une nouvelle création de Rameau, Zoroastre. (1749). Jélyotte y interprétait évidemment le rôle-titre, entouré de Mlles Fel (Àmélite) et Chevalier (Erinice), et Chassé (Abramane). Malgré la nouveauté de la musique qui parut difficile d’abord à certains (Grimm écrivait que « Les profanes ont comparé cet opéra au musicien, qui est long, sec, noir et dur. »), la magnificence de la mise au théâtre finit par emporter l’adhésion.

Cette accumulation de rôles et de fatigue eut un prix à payer. La création le 5 mai (ou le 21 avril ?) 1750 de Léandre et Héro, opéra du marquis de Brassac fut retardée par la faute de Jélyotte, souffrant, qui finit par abandonner son rôle de Léandre à La Tour (lui-même par la suite remplacé par Baroyer). La réception en fut mauvaise.

Photographie © DR

Titon et L’Aurore (18 février 1751), de Bury, où il tenait le rôle de Titon n’eut également qu’une réception médiocre.

La même année, il parut dans deux ouvrages de Rameau, sur des textes de Marmontel, en face de Mlle Fel : La Guirlande ou les Fleurs enchantées (21 septembre 1751, rôle de Myrtil) et la « pastorale héroïque », Acanthe et Céphise ou la Sympathie (18 novembre 1751, rôle-titre).

Lors des années suivantes, Jélyotte participa à deux nouvelles pièces : Les Amours de Tempé, premier opéra de Dauvergne (livret de l’Abbé Marchadiès) le 7 (ou 9) novembre 1752, où il chantait Bacchus.

Et Titon et l’Aurore de Mondonville (9 janvier 1753, rôle-titre).

Jélyotte et Mlle Fel en faisaient tout le prix, si l’on en croit les annotation de Barbier dans son Journal : « Les spectacles sont beaucoup fréquentés à Paris pendant ce carême, savoir: l'Opéra, les Comédies Française et Italienne et l’Opéra-Gomique. L'on joue, depuis vingt-six représentations, un opéra du sieur de Mondonville, nommé Titon et l'Aurore, qui a un très grand applaudissement, surtout pour entendre le sieur Jéliotte et mademoiselle Fel. Tout est toujours plein à quatre heures, comme à la première représentation. » ou le Mercure : « […]La partie du chant est celle qui a le plus réussi, et il faut convenir qu'indépendamment de son mérite réel, l'exécution de M. Jéliotte et celle de Mlle Fel y a ajouté de nouvelles grâces [..]M. Jéliotte a mis le comble au succès par la manière supérieure dont il a chanté l'ariette du dernier divertissement »

Cependant, malgré ces succès, le bruit courut que Jélyotte songeait à quitter la scène. Cette nouvelle provoqua une vive émotion et on chercha un moyen de lui faire abandonner sa décision. Le duc de Luynes, dans ses Mémoires ( pour le 17 février 1753) explique ce qui le retint dans le métier :

« Il est question actuellement de souscription pour Jéliotte. Jéliotte dit depuis longtemps que sa santé ne lui permet plus de chanter, et il a annoncé qu'il quitterait l'Opéra cette année à Pâques. L'impossibilité de remplacer un musicien et un acteur qui a un talent aussi supérieur a répandu une affliction universelle sur tous les amateurs de l'Opéra ; ils ont entamé des négociations, peut-être avec autant de zèle et de vivacité que s'il s'agissait de donner la paix à l'Europe ; car malgré l'enthousiasme passager pour les Bouffons, le goût pour la bonne musique française, rendue aussi parfaitement qu'elle l’est par Jéliotte, subsistera toujours. Enfin on a cru s'apercevoir qu'une somme d'argent considérable déterminerait Jéliotte à rester encore quelque temps ; on lui a proposé une gratification considérable pour donner deux ans déplus à l'Opéra; il a demandé 100.000 livres ; on compte faire cette somme par souscription. On peut bien juger que les taxes ne seront point égales ; les personnes considérables paieront beaucoup plus que les autres »

Cette démarche ne provoqua pas l’enthousiasme de tous ; le marquis d’Argenson notait, quant à lui dans son Journal : «Toute la cour quête pour trouver 100.000 livres, afin de faire rester à l’Opéra le chanteur Jélyotle, et ils sont presque trouvés, au moyen de quoi il se fait 10.000 livres de rentes, et promet d'y demeurer encore deux ans. On n'en donnerait pas tant pour retirer de la misère une quantité d'honnêtes gens qui meurent de faim. On ne voit que folies et sottises à chaque démarche de la cour. » (19 février 1753)

Finalement, Jélyotte en rabattit et consentit à rester deux ans de plus pour les 48.000 livres réunies par la souscription…

Le 18 octobre 1752 à Fontainebleau, devant la cour, il créa avec Mlle Fel, le Devin de village de Jean-Jacques Rousseau. Il reprit l’œuvre le 1er mars 1753 à Paris, mais les deux interprètes furent vite remplacés par La Tour et Mme Jacquet. Le Mercure remarque que « Mlle Fel et M. Jéliotte y ont fait aux spectateurs le même plaisir qu'ils ont coutume de faire dans les rôles dont ils sont chargés, et on a fort regretté qu'ils ayent été doublés si-tôt. »

On a conservé un billet que Jélyotte écrivit à Rousseau à l’occasion de cette création :

« A Fontainebleau, le 20 octobre 1752.

Vous avez eu tort, Monsieur, de partir au milieu de vos triomphes. Vous auriez joui du plus grand succès que Ton connoisseencepays. Toute la cour est enchantée de votre ouvrage; le Roy, qui, comme vous le savez, n'aime pas la musique, chante vos airs toute la journée avec la voix la plus fausse de son royaume, et il demande une seconde représentation pour la huitaine.

J'aurai soin de faire le changement que vous désirez ; j'accourcirai le récitatif de la première scène et j'avertirai M. Cuvillier de se contenter de son état de sorcier sans aspirer orgueilleusement au rang de magicien. M. le duc d'Aumont m'a dit ce matin que si vous vous fussiez laissé présenter au Roy, il étoit sûr que vous auriez eu une pension.

Bonjour, monsieur.

Jeliote».

Sa dernière création est aussi l’une des plus curieuses : il s’agit d’une œuvre de Mondonville qui écrivit une œuvre en occitan. Cette pastorale, Daphnis et Alcimadure, fut créée à Fontainebleau, le 29 octobre 1754, puis reprise à l'Opéra le 29 décembre 1754. Elle était adaptée de l'Opera de Frountignan, formé de chansons populaires. Les trois actes étaient précédés d’un prologue en français.

Les Spectacles de Paris en donnaient ainsi l’argument : « La pastorale de M. Mondonville a pour titre Daphnis et Alcimadure. Elle roule sur trois acteurs : Daphnis, qui aime Alcimadure ; celle-ci, qui n'aime encore rien et ne veut jamais rien aimer ; et Jeannet, son frère, qui prend vivement les intérêts de sa sœur et veut lui ménager un établissement convenable. Alcimadure craint de perdre sa liberté et de trouver un amant volage; Jeannet la rassure en disant que Daphnis est un berger constant, et pour le lui prouver il se déguise en homme de guerre, vient trouver Daphnis et lui dit qu'il est amoureux d 'Alcimadure. Il ajoute qu'il est sur le point de l'épouser. Le berger lui répond avec fermeté qu'il aime cette cruelle et qu'il ne craint pas qu'un autre la lui enlève. Jeannet veut l'épouvanter ; mais l'amour de Daphnis le rend intrépide, et après avoir donné toutes les preuves d'un amour aussi tendre que constant, Alcimadure, dont le cœur était devenu sensible, consent à l'épouser ».

En ce qui concerne la reprise parisienne, Collé en donne un aperçu franchement négatif : « Enfin, le dirai-je à nos ambrés et à nos très jolies femmes? Jéliotte m'a souverainement déplu dans cet opéra ; je ne l'ai jamais vu si affecté, si affété et si sybarite. A mon avis, il a chanté comme la femme de la cour la plus perdue d'airs ; bref, ce chant maniéré et efféminé n'est point fait pour des hommes qui par hasard le sont encore ici. Cette drogue a été donnée au commencement de janvier, à ce que je crois. »

Daphnis fut la dernière prise de rôle de Jélyotte, car il prit sa retraite de l’Opéra quelques trois mois après, avec le Castor et Pollux de Rameau. Il chanta Castor pour la dernière fois le 15 mars 1755.

Le 16 avril 1755, le Mercure déplorait que « L'absence de M. Jélyotte, qui s'est retiré avec la pension démérite, se fait sentir à l'Opéra. On a cependant donné à la rentrée de ce spectacle la pastorale languedocienne de Daphnis et Alcimadure. »

Jélyotte en quittant l’Opéra n’avait pas renoncé à son service de cour, qu’il remplit durant dix ans à Versailles et Fontainebleau. On trouve donc encore mention de ses apparitions dans le Mercure de France, comme en octobre 1762 dans Scanderberg : « Le sieur Jéliote, toujours admirable, paroissant jouir de tout l'éclat et de toute la facilité de sa voix, ne pouvoit manquer d'enchanter plus que jamais dans un grand rôle qui fournit des morceaux d'un chant agréable où il y a de fréquentes occasions de faire briller les talens qu'on lui connoit". Mêmes éloges en 1764 pour la reprise du Devin de village : « Géliotte ne doit rien du plaisir extrême que font sa voix et ses talens à la difficulté d'en jouir depuis sa retraite... Il chante avec la même voix qu'on a tant admirée, et avec un naturel dans les tours de son chant et des grâces que peut-être, sans illusion, on pourroit regarder comme nouvellement acquises et ajoutées encore à ce qu'on lui connoissoit de supériorité dans ce talent »

Ses adieux eurent lieu en novembre 1765 : le 2 dans le rôle de Zénis, dans Zénis et Almasie, opéra en un acte de Borde et Bury (avec Sophie Arnould et Larrivée) et le 9 avec Erosine, sur un livret de Moncrif et une partition de Berton.

On tenta bien de le retenir : lorsque Rebel et Francoeur prirent leurs retraites, leurs successeurs à la direction de l’Opéra, Trial et Berton, tentèrent « les derniers efforts pour engager Géliotte à reparoitre sur la scène. Ils lui ont offert jusqu'à mille louis pour un certain nombre de représentations. Ce moderne Orphée est resté inflexible. »

Il se produisait pourtant encore en privé.

Une série de tableaux de Barthélémy Ollivier, peintre ordinaire du prince de Conti, a immortalisé la cour de ce prince, et Jélyotte par deux fois. On le retrouve en bonne place, placé près du jeune Mozart, sa guitare à la main, dans un tableau célèbre qui fut exposé au Salon, un an après la mort du peintre en 1777, sous le titre : « Le thé à l'anglaise, dans le salon des quatre glaces, au Temple, avec toute la cour du prince de Conti. »

Le jeune Wolfgang Mozart est d’ailleurs au clavier, dans une toile qui saisit plus les gestes familiers des auditeurs que d’un témoignage de leur attention réelle lors des concerts.

Photographie © DR

On trouve d’ailleurs une mention (mitigée) sur le chanteur dans les notes de voyage de Léopold Mozart dans la liste des personnes que la famille Mozart rencontra lors de leur premier séjour à Paris (9 janvier-10 avril 1764)

Une autre toile d’Ollivier portraiture à nouveau Jélyotte avec Mlle Fel lors d’un « Souper du prince de Conti au palais du Temple. »

Jélyotte se retira dans les Pyrénées mais venait tous les ans à Paris voir sa famille et ses amis. Il termina sa vie dans le château de Labat d'Estos, qu'on désigne aussi dans la contrée sous le nom de château de Mauco. Il avait quitté sa demeure d'Oloron où il s’était d’abord établi, pour aller s'installer auprès de son neveu et de sa nièce, jeune femme charmante, qu'il avait dotée, et qui fut son héritière. Il y mourut le 11 septembre 1797.

Une opérette en un acte garda au XIXe le souvenir musical du chanteur : Jélyotte ou un Passe-temps de duchesse fut créé en 1854 par Duprez, également auteur de la partition sur un livret de son frère Edouard. La Revue et Gazette musicale en faisait un compte-rendu qui précisait que « Inutile de dire que Duprez est aussi l'auteur de la partition de cet ouvrage, fort gai de situations et de style, dans lequel on a beaucoup applaudi des morceaux d'une rare élégance et d'excellente intention, chantés avec un talent admirable. Roger s'est surtout distingué dans le rôle de Jélyotte, en venant au secours d'un perruquier qui lui a volé son nom, mais qui n'a pu lui prendre sa voix, et en achevant pour lui un air d'Armide, beaucoup au-dessus de ses moyens » (9 Avril 1854)

Pau commémora aussi « l’enfant du pays » en inaugurant en grande pompe, le 17 mars 1901 au parc Beaumont, la statue du chanteur réalisée par Paul Ducuing.

Emmanuelle Pesqué

Photographie © DR

Pour aller plus loin

BENOIT, Marcelle (ed.), Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, Fayard, 1992

LALLEMENT, Nicole, « Iconographie d’un chanteur au xviii e siècle : Pierre Jélyotte (1713-1797) » dans Iconographie musicale : Enjeux, méthodes et résultats (2008)

POUGIN, Arthur, Un ténor de l'Opéra au XVIIIe siècle: Pierre Jélyotte et les chanteurs de son temps, Paris, Librairie Fischbacher, 1905

PROD’HOMME, J-G., « Pierre de Jélyotte (1713–1797) » dans SIMG, iii (1901–2), pp. 686–717.

Le site Rameau : jp.rameau.free.fr

Dossier réalisé par Emmanuelle Pesqué, tous droits réservés. Mars 2009.

Iconographie (c) DR.

Copyright © de ODB Opéra Tous droits réservés.